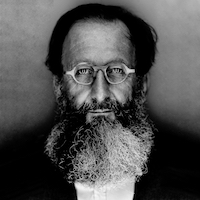

MICHELE DE LUCCHI

Michele De Lucchi (Ferrara, 1951) è un designer, architetto e accademico italiano.

La sua carriera inizia dopo la laurea in architettura a Firenze: essendo diventato assistente al corso di Progettazione tenuto da Adolfo Natalini all'Università di Architettura della città toscana, viene in contatto con il design radicale e fonda il gruppo Cavart, ispirato a quei principi. Gli anni successivi lo vedono a Milano, dove nel 1979 incontra Ettore Sottsass, che seguirà nel gruppo Memphis, e nel 1980 avvia un'attività autonoma. Negli stessi anni stringe rapporti con il Centrokappa e con Alchimia. È però il rapporto con Sottsass a introdurlo negli ambienti più importanti del design industriale italiano: nel decennio successivo collabora con Olivetti, per la quale progetta gli arredi a marchio Synthesis e poi diventa responsabile dell'ufficio Design della casa madre, un incarico che manterrà fino al 2002 e che lo porterà a firmare il progetto di numerosi computer e articoli per ufficio, un ambito nel quale nel corso degli anni presterà i propri progetti anche a Compaq, Philips, Siemens e Vitra.

Nel 1989 si aggiudica la progettazione delle filiali Deutsche Bank; il suo ambito prevalente rimane il design di interni per ufficio: oltre che per Olivetti, De Lucchi lavora per Enel, Piaggio, Telecom Italia, Hera e, tornando al mondo delle banche, per Intesa Sanpaolo, che gli commissiona anche le carte di credito e l'allestimento delle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala.

Si occupa poi di allestimenti di mostre e di ripensare spazi museali e biblioteche: si occupa del Palazzo delle Esposizioni di Roma, del restauro del Museo del Design alla Triennale di Milano, delle biblioteche di San Giorgio in Poggiale (Bologna) e Lodi e della Fondazione Cini di Venezia.

Da dicembre 2017, Michele de Lucchi è il nuovo direttore della rivista Domus.